畢卡索收藏

Pablo Picasso 的一生充滿戲劇性,他既是一個人,也是一位藝術家,直到 91 歲辭世。

1881 年,Picasso 生於西班牙阿達盧西亞俯瞰地中海的小鎮馬拉加,從小就展露出繪畫天賦,在身兼畫家和教師的父親的教導下,最終在繪畫方面超越了他的父親。他也是一位畫家兼老師。

1881 年,畢加索出生在西班牙阿達盧西亞的馬拉加(Málaga, Adalucía),俯瞰地中海,他從小就展露出繪畫天賦,在身兼畫家和老師的父親的教導下,他的繪畫技巧很快就超越了父親。他 14 歲時搬到巴塞隆納,翌年進入藝術學校就讀,1900 年前往巴黎,在 Toulouse-Lautrec [1864-1901] 的影響下,他放棄了學術性的表達方式,正式踏上畫家之路。他的一生充滿了起伏,在他的一生中,接連出現了幾位女性,她們成為了他創作的靈感來源,也反過來成為了畢加索風格改變的催化劑。

畢卡索畫出有節奏的作品,聰明地分析其主題,如同立體主義風格,但也創造出具有寧靜古典主義的作品,充滿深情與幽默,同時也創造出可以聽到憤怒吶喊的作品。比較畢加索不同時期、不同風格的作品,它們是如此的多樣化,彷彿是由完全不同的人所繪製。然而,每一件作品都反映了畢加索的一生,展現了他一貫的意志和對現實的態度。

1984 年開幕的畢卡索美術館設有畢卡索館,是世界上唯一專門展示畢卡索作品的美術館。1984 年開幕的雕塑博物館內的畢加索館,以從畢加索的女兒瑪雅‧畢加索 (Maya Picasso) [1935-2022] 購買的 188 件陶瓷作品為收藏中心。這些色彩鮮明、充滿童趣的作品平易近人,為觀者營造出豐富歡樂的氣氛。

其他展出的作品包括雕塑、繪畫、掛毯、寶石掛飾、金器和銀器小盒。畢卡索充滿好奇心和求知欲,他嘗試各種具象的形式,並開創了自己獨特的表達方式。畢卡索以其驚人的創造力和活力,撐過了動盪的 20 世紀,包括第一次世界大戰、西班牙戰爭和第二次世界大戰,他的成就在他有生之年已經獲得壓倒性的讚譽,高聳入雲,成為 20 世紀藝術的巔峰。

Arlequin》。

1905年,青銅,40 x 35 x 22公分。

隨著情人費爾南多-奧利維爾 [1881-1966] 的出現,畢加索的繪畫擺脫了 「藍色時期 」的憂鬱,進入了 「玫紅時期」,漸漸能讀出一種溫暖的幸福感。在這段期間,畢加索畫了許多情感豐富的馬戲團表演者形象,他們都是游離於社會慣例之外的流浪者,這幅《Arlequin (Clown)》就是在他與好友 Max Jacob [1876-1944] 一起看馬戲的當晚所創作的。

隨著情人費爾南多-奧利維爾 (Fernando Olivier) [1881-1966] 的出現,畢卡索的繪畫擺脫了 「藍色時期 」的憂鬱,逐漸進入 「玫瑰色時期」,從中可以讀到一種溫暖的幸福感。在這段期間,畢卡索畫了許多馬戲團的表演者,這些游離於社會慣例之外的流浪者,充滿了情感氛圍,這幅《Arlequin (小丑)》就是他與好友 Max Jacob [1876-1944]看馬戲團的當晚所畫。

據說一開始與雅各布的臉很像,在修改上半臉的過程中,結果加上了一頂帽子,完成後的作品是帶著曖昧笑容的 Arlequin。粗糙的觸感中浮現出強烈的表情,臉部造型的精緻與帽子的簡潔形成強烈對比,產生戲劇性的效果。畢卡索持續喜愛並繪畫小丑。從「玫紅時期」開始直到晚年,小丑隨著畢卡索的成長和變化而突然出現。

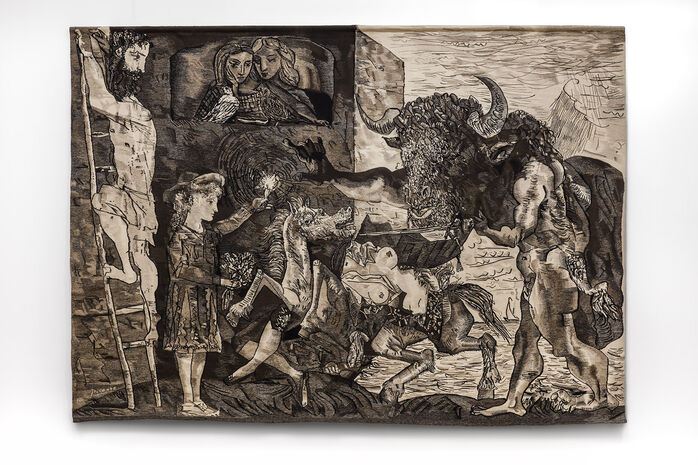

Minotromathy

原版(1935 年):Pablo Picasso。

製作(1982 年):Yvette Coquille-Plance 掛毯 318x450 公分。

Yvette Cauquil-Prince 根據畢卡索的作品製作的掛毯

1930 年代,畢卡索的作品以牛頭怪為主題,牛頭怪是希臘神話中的怪物,長著牛頭和人體。

畢卡索對米諾陶洛斯的多樣性感到同情和著迷,它結合了人類的軟弱、感情和幽默,以及野獸的兇猛、慾望和殘酷。他很可能在米諾陶洛斯身上看到了自己內心的野獸性。

1930 年代,牛頭人身的希臘神話怪獸米諾陶洛斯出現在畢加索的作品中。

畢卡索對牛頭怪的多樣性深表同情並為之著迷,它結合了人類的軟弱、感情和幽默,以及野獸的兇猛、慾望和殘忍。他很可能在米諾陶洛斯身上看到了自己內心的野獸性。他的版畫代表作《米諾陶洛斯》(Minotauromacy)作於 1935 年,當時歐洲正處於動盪不安的時期,國家正邁向第二次世界大戰。米諾陶洛斯在一位可愛的少女伸出的燭光前驚恐地站立著。中央是一匹被撕裂內臟的馬,馬背上躺著一位美麗的女鬥牛士。在左邊,一位長鬍子的男子跑了出去,而在上方的窗戶中,有兩位女子與一隻鴿子一同觀看。儘管這幅作品可以有各種不同的詮釋,但其主題具有象徵意義和陰險的氛圍,預示著兩年後完成的主要作品《格尼卡》(Guernica,1937 年,馬德里索菲亞國王藝術中心)的悲劇性。這幅掛毯從線的選擇到最後的修飾,都是以塔比斯利藝術家 Yvette Coquille-Prance [1928-2005] 的 Minotromasi 原版印刷品為基礎。

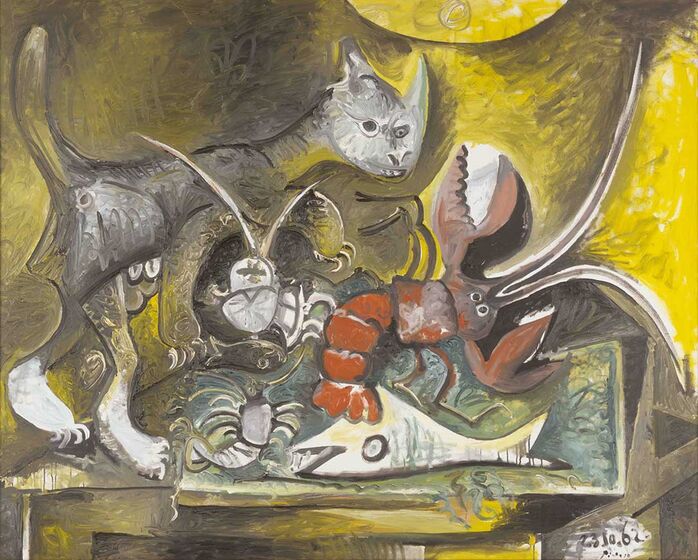

有貓的靜物

1962 年 10 月 23 日至 11 月 1 日,布面油畫,130 x 162 厘米。

一隻正要撲上前去的貓兒。它兇惡的臉上閃爍著獵物的喜悅。

畢加索是個柔軟且狂野的「女人」,從「有一天,畢加索開始製作一個女人的石膏像,但他完成的卻是一隻貓」的插曲中可以看出。

一隻看起來隨時準備撲上前去的貓兒。它兇惡的臉上閃爍著獵物的喜悅。

畢卡索也被貓的「女人」柔軟而野性的形象所吸引,從這段插曲可以看出:「有一天,畢卡索開始製作一個女人的石膏像,但他完成的卻是一隻貓」。他還告訴他的朋友兼攝影師 Brassaï [1899-1984]:「我不必要地喜歡貓兒,不是在沙龍沙發上縱容自己的豪華貓兒,而是回到野外毛髮拂起的貓兒」。這幅作品讓人想起 18 世紀著名靜物畫家 Jean-Baptiste-Siméon Chardin [1699-1779] 的畫作《紅蕾絲》(1725-26,巴黎羅浮宮),但與 Chardin 寫實的小貓相比,畢加索的貓被渲染得很粗糙、野性,它的力量壓倒了周圍的環境。另一方面,桌上的龍蝦在表情和形態上都充滿幽默感,它即將受到攻擊,長長的觸角讓畫面充滿衝擊力。

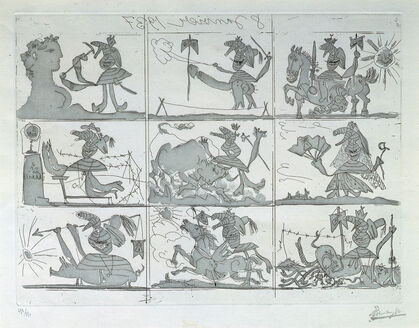

"佛朗哥的夢想與謊言

1937 年 1 月 8 日至 6 月 7 日 蝕刻版畫、水銅版畫和紙 31 x 42 厘米 (2 張)

1936 年,反對共和國政府的法西斯起義開始,西班牙進入長達三年的內戰狀態。畢卡索在巴黎萬國博覽會上製作了兩幅蝕刻畫《佛朗哥的夢與謊》以及一首親筆詩作,目的是為自己國家的共和國政府提供財政支持。

1936 年,反對共和國政府的法西斯起義開始,西班牙進入了長達三年的內戰。畢卡索在巴黎萬國博覽會上製作了兩幅蝕刻畫《佛朗哥的夢想與謊言》以及一首親筆詩作,目的是為自己國家的共和國政府提供財政支持。

繪畫不是為了裝飾居室。它是與殘酷和黑暗作鬥爭的武器",正如畢卡索所言,這幅作品是對叛軍領袖弗朗西斯科-佛朗哥 (Francisco Franco) [1892-1975] 的尖銳批判,同時也是對共和國政府一方的支持。為了吸引更多的觀眾,他創作了一幅一眼就能辨認的作品。作品從右至左依次為 18 個屏風系列,其中的主角是弗朗哥毀滅一切的怪誕醜陋形象。然而,畢卡索引入了象徵西班牙的公牛,用牛角刺穿佛朗哥的邪惡形態。此外,還有許多其他主題有助於詮釋《格尼卡》,例如作為救世主的公牛、太陽、垂死的馬以及抱著孩子哭泣的女人。畫面的強烈程度充滿暴力諷刺的精神,似乎在傳達佛朗哥的懦弱與殘暴。1937 年 4 月 26 日,在這幅版畫製作中斷後,西班牙北部的小鎮格尼卡遭到支持佛朗哥的納粹德國軍隊肆意攻擊。當畢卡索在巴黎聽到這個消息時,他非常憤怒,並開始繪畫他的主要作品《格尼卡》。佛朗哥的夢與謊言》的最後四個場景是在《格尼卡》完成之後繪畫的。

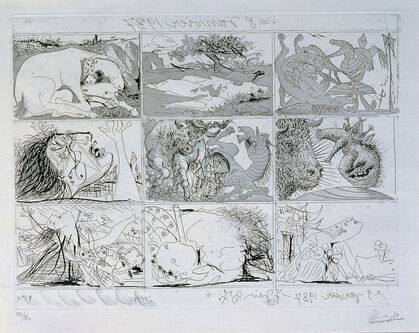

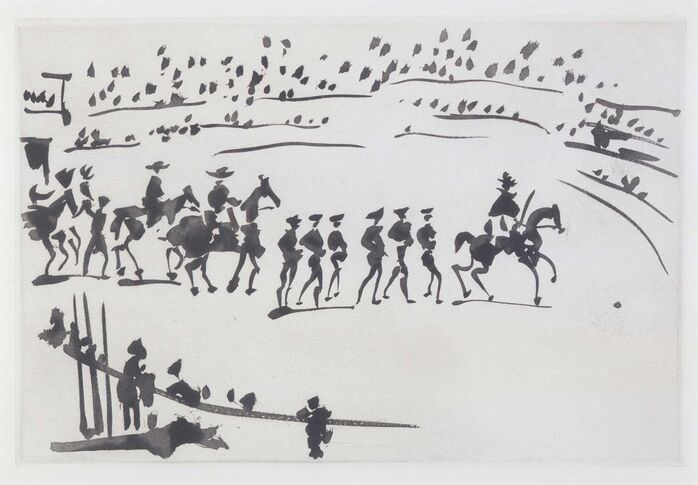

Tauromachia (鬥牛)

1957年,紙上蘇格蘭水印畫,19.8 x 29.4 公分(26 張)。

這幅作品是 José Delgado (Pepe Ilho) [1754-1801] 所著《鬥牛的藝術》(1796) 的版本,其中有 26 幅畢加索的插圖。畢卡索私下將它交給大衛-道格拉斯-鄧肯 (David Douglas Duncan),後來被森美術館收藏。

此作品是 José Delgado (Pepe Irijo) [1754-1801] 所著的《The Art of Bullfighting》(1796)的版本,其中有 26 幅畢加索的插圖。畢卡索私下將它交給大衛-道格拉斯-鄧肯 (David Douglas Duncan),後來被森美術館收藏。畢卡索八歲時畫了他的第一幅油畫,畫中描繪的是他父親經常帶他去看的鬥牛。鬥牛是畢加索生活中最大的樂趣之一,也是他生命中不可或缺的一部分。它既是神聖的儀式,也是狂熱的戲劇。這部電影是在 1957 年春天,看完鬥牛後的下午,坐在桌邊不到三小時內完成的。

他使用了一種稱為升糖水印的技術。這是一種使用糖的蝕刻法,比起一般的蝕刻法,能產生更多的繪畫效果。能夠直接使用畫筆在銅版上繪畫,可以有多種不同的觸感和豐富美麗的效果。畢卡索的描繪技巧和這種技術的效果生動地描繪了鬥牛士和公牛的敏捷動作以及人們的雜聲。

畫家與模特兒

1963 年 3 月 5 日至 9 月 20 日,布面油畫,89 x 116.3 厘米。

畫家與模特兒」是畢卡索晚年經常出現的主題之一。醜陋的年老畫家只能茫然地凝望著年輕美麗的模特兒。

畫家與模特兒是畢加索晚年經常出現的主題之一。醜陋的老畫家只能茫然地望著年輕美麗的模特兒。這也是最直接暴露畢加索心靈深處的主題。當正面對老年時,畢卡索將無情、近乎自嘲的目光投向自己。在他粗糙的筆觸中,人們幾乎可以感受到畢加索對於自己充滿活力的性能力的羨慕目光,以及對於死亡無法回頭的痛苦。他的創作速度越來越快,看似粗糙,卻從未忽略形式,並強烈地表達自己。繪畫對他來說是一種自傳,而引領他選擇題材的不是他的意志,而是他的生命。

陶瓷

1946 年夏天,畢加索與 Françoise Giraud 一起前往 Vallauris 參加陶瓷展覽。就在這個時候,他拿著黏土製作了三個人像。翌年夏天,畢加索再次造訪瓦洛里斯,看到自己的作品被燒成並保護起來,他感到非常高興。

1946 年夏天,畢加索與 Françoise Giraud 一起前往瓦洛里斯參加陶瓷展。就在這個時候,他拿起手中的黏土,製作了三個人像。翌年夏天,畢加索再次造訪瓦洛里斯,看到自己的作品被燒成並保存下來,他感到非常高興。從此之後,他得到了陶藝家 Georges 和 Marie Lamier(他們有一個叫「Madura」的陶器店)的慷慨幫助,他的作品呈爆炸性增長。作品題材廣泛,有女人、鴿子、蠕蟲、面孔、鬥牛、田園神像和植物,這些都是畢加索最擅長的題材,他似乎很享受以輕鬆的方式進行創作。作品充滿畢加索的幽默感,彷彿他又回到了童年。

眼睛與太陽

1957 年 5 月 20 日,陶瓷,∅ 42 厘米。

牧神的臉

1948 年 3 月 10 日,陶瓷,32.2 × 38 厘米。

蟲》。

1961 年 2 月 18 日 陶瓷 57.5 x 46 x 41.5 厘米

鳥

約 1954 陶瓷 55.5 x 42 x 20 厘米

戴項鍊的維納斯

約 1947 陶瓷 38 x 11 x 8.3 厘米

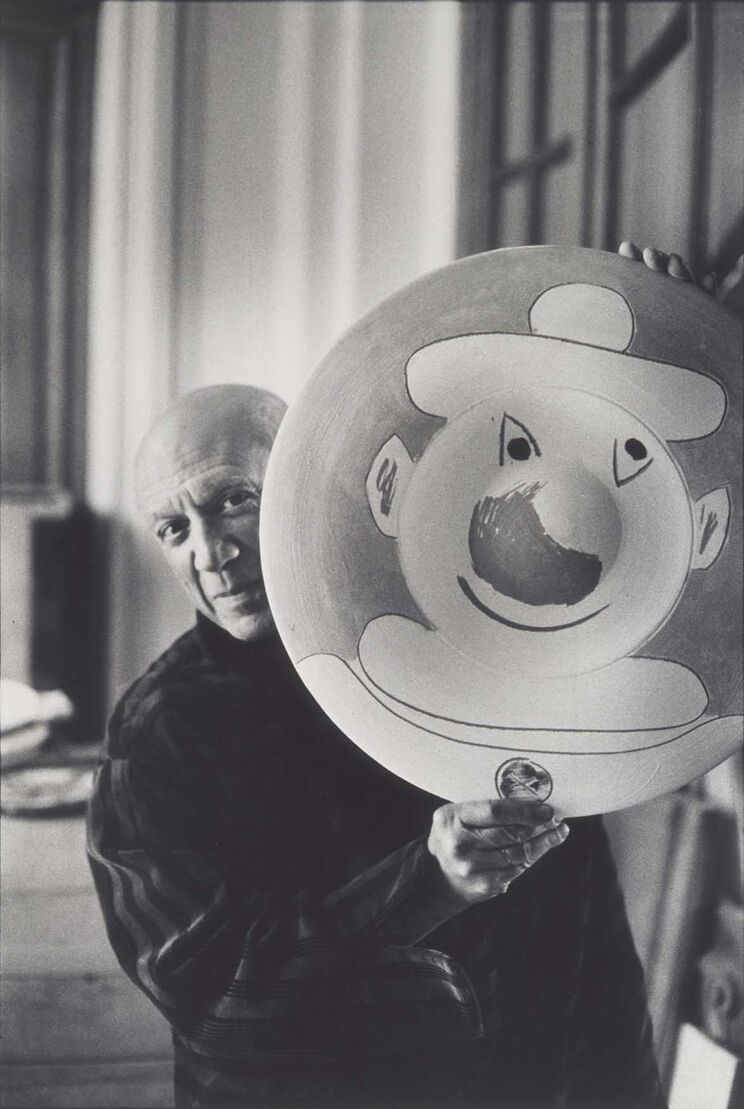

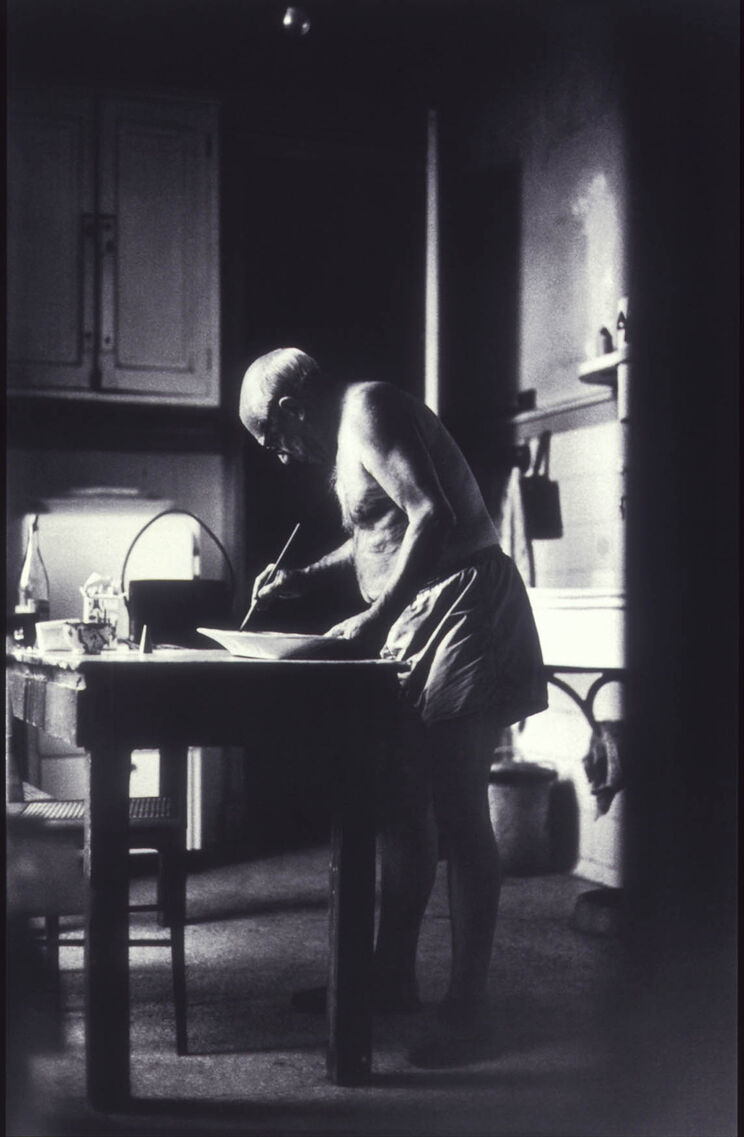

大衛-道格拉斯-鄧肯

[USA 1916-2018].

約 1957 年 照片。

Duncan 是一位攝影記者,以拍攝韓戰和越戰的新聞照片而聞名。他在 1956 年第一次見到畢加索,當時畢加索 75 歲。

Duncan 是一位攝影記者,以拍攝韓戰和越戰的新聞照片而聞名。他第一次見到畢加索是在 1956 年,當時畢加索 75 歲。儘管 Duncan 見識過許多災難性的戰爭,但他寫道,他第一次見到畢加索的那一天是 「不那麼平凡的一生中難得的一天」。

他第一眼就被畢加索的天賦、強烈的個性和強大的生命力所吸引,在接下來的 17 年中,他們一直保持著密切的聯繫,直到畢加索去世。

他成為少數可以自由進出畢加索家中的朋友之一,畢加索在鄧肯面前表現得非常自然,鄧肯完全不知道他正拿著攝影機。

透過他的鏡頭,Duncan 以前所未有的方式敏銳地捕捉到畢加索私密的一面。