パブロ・ピカソ コレクション

パブロ・ピカソは、91歳で生涯を閉じるまで、人間として、芸術家として劇的な人生を歩みました。

1881年、スペイン、アダルシア地方の地中海をのぞむ町マラガに生まれたピカソは、幼少より画才を見せ、画家で教師をしていた父親の薫陶の下に、やがて父親を越えるほどの素描力を見せました。

パブロ・ピカソは、91歳で生涯を閉じるまで、人間として、芸術家として劇的な人生を歩みました。

1881年、スペイン、アダルシア地方の地中海をのぞむ町マラガに生まれたピカソは、幼少より画才を見せ、画家で教師をしていた父親の薫陶の下に、やがて父親を越えるほどの素描力を見せました。14歳でバルセロナへ移った彼は、翌年美術学校へ入学します。1900年にパリへ出ると、トゥールーズ=ロートレック[1864-1901]の影響を受けてアカデミックな表現を捨て、本格的に画家としての道を歩み始めます。その人生は起伏に富んだもので、生涯に幾人かの女性が相次いで登場しますが、彼女たちは創作活動のインスピレーションとなり、ひいてはピカソの作風の変化するきっかけともなりました。

ピカソは、キュビスムのように理知的に対象を分析したリズム感あふれる作品を描いたかと思うと、古典主義的なしっとりとした作品を描き、愛情とユーモアあふれる作品を生み出す一方で、激しい怒りの叫びが聞こえるような作品を制作しています。異なる時期や様式のピカソの作品を見比べると、あまりに変化に富んでいるので、まったく別の人間が描いたかのように見えます。しかし、どの作品もピカソの人生を反映しており、彼の現実を見つめる一貫した意志や姿勢が感じられます。

現在ピカソの作品を専門に収蔵している美術館は、生誕地のマラガや青年期を過ごしたバルセロナ、人生の大半を過ごしたパリ、古城をアトリエとして使っていたアンティーブ、南仏の陶芸の町ヴァロリスなどにあり、それぞれに特徴を持っています。1984年に開館した彫刻の森美術館のピカソ館は、ピカソの娘であるマヤ・ピカソ[1935-2022]から購入した陶芸作品188点がコレクションの中心となっています。鮮やかな色彩、遊び心にあふれた作品の数々は親しみやすく、見る者を豊かな楽しい気分にさせてくれます。

その他、彫刻、絵画、タピスリー、ジェマイユ、金のオブジェ、銀製コンポートなど、多彩な作品が展示してあります。好奇心、探求心の旺盛なピカソは、様々な造形に挑戦し、独自の表現を開拓してきました。第1次世界大戦、スペイン戦争、第2次世界大戦など激変の20世紀を、ピカソは驚異的な創造カとエネルギーを持って生き抜き、その業績は生前すでに圧倒的な評価を受け、20世紀美術の最高峰としてそびえることになりました。

「アルルカン」

1905年 ブロンズ 40 × 35 x 22 cm

フェルナンド・オリビエ[1881-1966]という恋人を得て、ピカソの画面は「青の時代」の憂鬱と訣別し、次第に温かな幸福感が読み取れる「バラ色の時代」へと移っていく。この時期ピカソは社会のしきたりから一歩外れた放浪者であるサーカスの芸人を、情緒的な雰囲気で数多く描いており、この《アルルカン》(道化師)は親友のマックス・ジャコブ[1876-1944]とサーカスを見たその夜に作られたものである。

フェルナンド・オリビエ[1881-1966]という恋人を得て、ピカソの画面は「青の時代」の憂鬱と訣別し、次第に温かな幸福感が読み取れる「バラ色の時代」へと移っていく。この時期ピカソは社会のしきたりから一歩外れた放浪者であるサーカスの芸人を、情緒的な雰囲気で数多く描いており、この《アルルカン》(道化師)は親友のマックス・ジャコブ[1876-1944]とサーカスを見たその夜に作られたものである。

最初はジャコブに似ていた顔が手を加えていく内に顔の上半分が変わってしまい、その結果帽子が加えられ、完成した作品はあいまいな笑いを浮かべるアルルカンになったと伝えられている。荒々しいタッチの中から力強い表現が生まれ、顔の造形の繊細さと帽子の素朴さの対照が劇的な効果をもたらしている。ピカソはその後も道化師に愛情を注ぎ、描き続けた。「バラ色の時代」以降から晩年まで、ピカソと共に成長し変化した道化師がふと姿を見せる。

「ミノトーロマシー」

原版画(1935年):パブロ・ピカソ

制作(1982年):イヴェット・コキール=プランスタピスリー 318x 450cm

Tapestry made by Yvette Cauquil-Prince after a work by Pablo Picasso

1930年代、ピカソの作品にはミノタウロスという牛頭人身のギリシャ神話の怪獣が登場する。

人間的な弱さや愛情、ユーモアと、野獣の凶さや肉欲、残虐さを合わせ持つミノタウロスの多様な性格にピカソは共感を抱き、魅了された。自らの内にある獣性をミノタウロスに重ねて見ていたのであろう。

1930年代、ピカソの作品にはミノタウロスという牛頭人身のギリシャ神話の怪獣が登場する。

人間的な弱さや愛情、ユーモアと、野獣の凶さや肉欲、残虐さを合わせ持つミノタウロスの多様な性格にピカソは共感を抱き、魅了された。自らの内にある獣性をミノタウロスに重ねて見ていたのであろう。彼の版画作品の中でも最高傑作である《ミノトーロマシー》は、1935年、ヨーロッパが第2次世界大戦へと向かう不穏な空気の中で描かれた。ミノタウロスは、愛らしい少女が差し出す蝋燭(ろうそく)の光を前に恐れたように立ちすくんでいる。中央には腹を裂かれ苦しむ馬と、馬の背に横たわる美しい女闘牛士。左手には逃げ出す髭(ひげ)の男、上方の窓にはふたりの女性が鳩と寄り添い様子を見守っている。いろいろな解釈を許す作品であるが、それらの題材は、2年後の大作《ゲルニカ》(1937年、ソフィア王芸術センター、マドリード)の悲劇に先駆ける象徴性を持ち、不吉な雰囲気を感じさせる。このタピスリーは《ミノトーロマシー》の原版画をもとにして糸の選択から仕上げまでタビスリー作家のイヴェット・コキール=プランス[1928-2005]が制作した。

「猫のいる静物」

1962年10月23日-11月1日 油彩、キャンヴァス 130x 162cm

今にも飛びかかりそうな猫。その獰猛(どうもう)な顔は獲物を得られる喜びに輝いている。

「ピカソはある時、女性の石膏像を作り始めたのだが、完成したのは猫の像だった」というエピソードに見られる様に、ピカンは猫にしなやかで野性的な「女性」の姿を重ねて見ていた。

今にも飛びかかりそうな猫。その獰猛(どうもう)な顔は獲物を得られる喜びに輝いている。

「ピカソはある時、女性の石膏像を作り始めたのだが、完成したのは猫の像だった」というエピソードに見られる様に、ピカンは猫にしなやかで野性的な「女性」の姿を重ねて見ていた。さらに「ぼくはサロンのソファの上で甘えている贅沢な猫どもではなく、毛を逆立てて野性に戻った猫がむやみに好きなんだ」と友人で写真家のブラッサイ[1899-1984]に語っている。この作品は、18世紀の代表的な静物画家ジャン=バティスト=シメオン・シャルダン[1699-1779]の描いた《赤えい》(1725-26年、ルーブル美術館、パリ)を思い起こさせるが、シャルダンの描いた写実的な小さな猫に比べ、ピカソの猫は荒々しいタッチで描かれ、野性的で、その強いは周囲を圧倒している。一方、机の上に置かれ今にも襲われそうになっているロブスターの表情や形態にはユーモアが感じられ、その長い触覚は画面にインパクトを与えている。

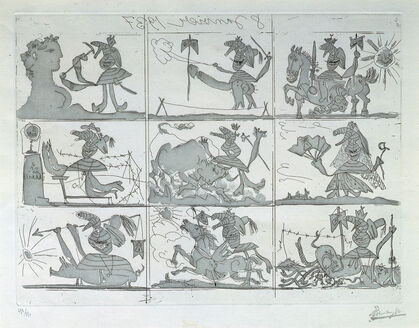

「フランコの夢と嘘」

1937年1月8日-6月7日 エッチング、アクアティント、紙 31x 42cm(2枚)

1936年、共和国政府に対するファシストの反乱が始まり、スペインは3年間の内乱状態に入る。ピカソはパリの万国博覧会において祖国の共和国政府への経済的支援を目的に、《フランコの夢と嘘》という2枚の銅版画と自筆の詩を制作した。

1936年、共和国政府に対するファシストの反乱が始まり、スペインは3年間の内乱状態に入る。ピカソはパリの万国博覧会において祖国の共和国政府への経済的支援を目的に、《フランコの夢と嘘》という2枚の銅版画と自筆の詩を制作した。

「絵画はアパートを飾るために描かれるのではない。それは残虐と暗黒に対する戦いのための武器である」というピカソの言葉通り、この作品は反乱軍の指導者フランシスコ・フランコ[1892-1975]への痛烈な批判であり、同時に共和国政府側への支援の表明であった。多くの人に訴えかけるために、彼はひと目でわかる作品を生み出している。それは18連の画面で右から左へと進み、その主役はグロテスクな醜い姿をした、全てのものを破壊しつくすフランコである。しかし、ピカソはスペインの象徴である雄牛を登場させ、フランコの邪悪な姿に角を突き刺させている。その上、救世主としての雄牛、太陽、瀕死の馬、子供を抱きながら泣き叫ぶ女など《ゲルニカ》の解釈の手がりとなる題材も数多く登場している。その強烈な画面は激しい風刺の精神に満ちあふれ、フランコの卑怯さ、残忍さが置に伝わってくるようである。この版画の制作を中断した後の1937年4月26日、スペイン北部の小さな町ゲルニカを、フランコを支援するナチス・ドイツ軍が無差別攻撃した。パリでこの知らせを聞いたピカソは激怒し、大作《ゲルニカ》を描き始める。《フランコの夢と嘘》の最後の4場面は《ゲルニカ》制作の後に描かれたものである。

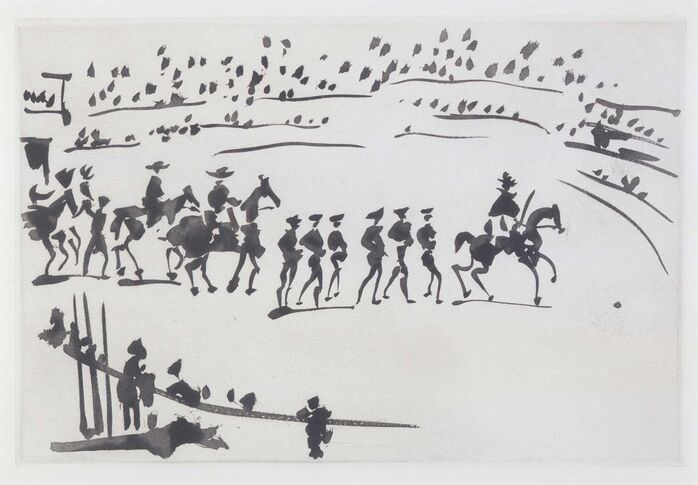

「タウロマキア(闘牛)」

1957年 シュガーリフト・アクアティント、紙 19.8×29.4cm(26枚)

この作品は、ホセ・デルガド(ペペ・イリョ)[1754-1801]が記した『闘牛技』(1796年)に、ピカソが26点の挿絵をつけたものである。ピカソがデイヴィット・ダグラス・ダンカンに個人的に贈り、その後、彫刻の森美術館に収蔵された。

この作品は、ホセ・デルガド(ペペ・イリョ)[1754-1801]が記した『闘牛技』(1796年)に、ピカソが26点の挿絵をつけたものである。ピカソがデイヴィット・ダグラス・ダンカンに個人的に贈り、その後、彫刻の森美術館に収蔵された。ピカソは8歳の時に最初の油彩を描いたが、それは父親によく連れていかれた闘牛を描いたものだった。ピカソの人生において闘牛とは、最大の楽しみのひとつであり、必要不可欠なものであった。神聖な儀式であり、熱狂的なドラマでもあった。この作品は1957年春、闘牛を見た次の日の午後食卓に座り、3時間足らずで制作された。

シュガーリフト・アクアティントという技法を使っている。これは砂糖を使ったエッチングの一種で、普通のエッチングよりさらに絵画に近い効果が得られる。筆を使って直接銅板に絵を描けることから、幅広いタッチで、豊かで美しい効果が得られる。ピカソの描写力と技法の効果によって、闘牛士と雄牛の敏捷な動きや人々のざわめきが鮮やかに描き出されている。

「画家とモデル」

1963年3月5日−9月20日 油彩、キャンヴァス 89×116.3cm

晩年にピカソをとらえ、繰り返し描かれた主題のひとつに「画家とモデル」がある。醜く年老いた画家は若々しく美しいモデルを前に、無表情に見つめるのみである。

晩年にピカソをとらえ、繰り返し描かれた主題のひとつに「画家とモデル」がある。醜く年老いた画家は若々しく美しいモデルを前に、無表情に見つめるのみである。それはピカソの心の奥底を最も直接的にさらけ出した主題でもあった。「老い」と正面から向かいあった時、ピカソは自分自身にも容赦なく冷酷とまでいえる自虐的な視線を向けている。荒々しい筆跡には、生き生きとした「性」に対する羨望(せんぼう)のまなざしと「死」に対して目を背けることのできないピカソの苦しみが感じられるようである。作品を制作する速度はますます速まり、一見粗雑に見えるが形態を見失うことはなく、精力的に表現している。絵画とは彼にとって自伝のようなものであり、主題を選択するのは彼の意志ではなく、彼の人生であったといえるだろう。

陶芸

1946年の夏、ピカソはフランソワーズ・ジローと共に、ヴァロリスで行われている陶芸の展示会へ出かけた。この時に彼は、粘土を手に取り3点の人物像を作っている。翌年の夏ピカソは再びヴァロリスを訪れ、自分の作った作品が焼き上がって保存されているのを見て非常に喜んだという。

1946年の夏、ピカソはフランソワーズ・ジローと共に、ヴァロリスで行われている陶芸の展示会へ出かけた。この時に彼は、粘土を手に取り3点の人物像を作っている。翌年の夏ピカソは再びヴァロリスを訪れ、自分の作った作品が焼き上がって保存されているのを見て非常に喜んだという。それ以来、彼は「マドゥーラ」という陶房を構える陶芸家ジョルジュ・ラミエ夫妻から惜しみない援助を受け、爆発的な勢いで作品を創り出していった。主題は広範囲にわたり、女性、鳩、みみずく、顔、闘牛、牧神、植物などピカソの得意な題材ばかりであり、伸び伸びと楽しんで制作した様子が伝わってくる。作品からは彼のユーモアが感じられ、子供に帰ったようなピカソの感性に満ちている。

「眼と太陽」

1957年5月20日 セラミック ∅42cm

「牧神の顔」

1948年3月10日 セラミック 32.2 × 38 cm

「みみずく」

1961年2月18日 セラミック 57.5 × 46 x 41.5 cm

「鳥」

1954年頃 セラミック 55.5 × 42 x 20 cm

「首飾りをつけたヴィーナス」

1947年頃 セラミック 38x 11x8.3cm

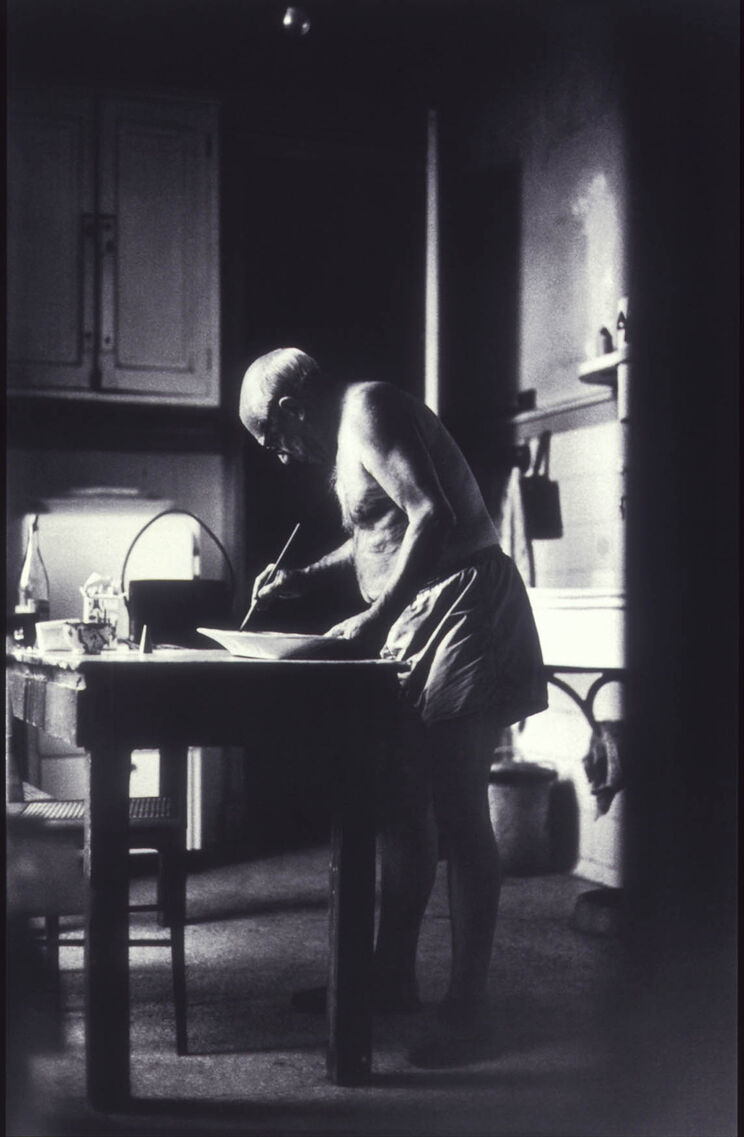

デイヴィッド・ダグラス・ダンカン

[アメリカ 1916-2018]

1957年頃 写真

ダンカンは、朝鮮戦争やヴェトナム戦争の報道写真で著名なフォト・ジャーナリストであった。彼がピカソに初めて出会ったのは1956年、ピカソ75歳の時である。

ダンカンは、朝鮮戦争やヴェトナム戦争の報道写真で著名なフォト・ジャーナリストであった。彼がピカソに初めて出会ったのは1956年、ピカソ75歳の時である。数々の悲惨な戦争を見て来たダンカンであったが、ピカソと初めて対面した日のことを、「それほど平凡ではない生涯でもめったにない一日だった」と記している。

彼はひと目でピカソの才能と強烈な個性、力強い生命力に魅せられ、以後17年間、ピカソが亡くなるまで親密な交流が続く。

彼はピカソの家に自由に出入りできる数少ない友人のひとりとなり、カメラを構えるダンカンの前でピカソは全く意識することなくごく自然に振る舞ったという。

ダンカンはそれまでにないピカソのプライヴェートな素顔をレンズを通して鋭く切り取った。